安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 余夢琦 王東紅

1.前言

2013年9月7日,習(xí)近平在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學(xué)回答學(xué)生問題時(shí)對“兩座山”論作出進(jìn)一步闡述,“建設(shè)生態(tài)文明是關(guān)系人民福祉、關(guān)系民族未來的大計(jì)。我們既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山。”

2015年11月在巴黎舉行的氣候變化大會上,習(xí)近平提出,通過科技創(chuàng)新和體制機(jī)制創(chuàng)新,實(shí)施優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、構(gòu)建低碳能源體系、發(fā)展綠色建筑和低碳交通、建立全國碳排放交易市場等一系列政策措施,形成人和自然和諧發(fā)展現(xiàn)代化建設(shè)新格局。

生態(tài)的變化發(fā)展遵循著大自然的客觀規(guī)律,《荀子·天論》中有言,“應(yīng)之以治則吉,應(yīng)之以亂則兇。”尊重自然、順應(yīng)自然、保護(hù)自然,習(xí)近平對待生態(tài)問題和諧平衡的思想,正是根植于生生不息的中華文明中。

在節(jié)能的基礎(chǔ)之上創(chuàng)造良好的室內(nèi)環(huán)境是綠色建筑的主要發(fā)展方向,這也使得蘊(yùn)含豐富的被動式設(shè)計(jì)策略傳統(tǒng)民居備受重視。但是,現(xiàn)代建筑室內(nèi)的舒適性大都依靠人工設(shè)備來維持,因此隨之而來的是大量的資源和能源消耗以及環(huán)境污染等問題。傳統(tǒng)建筑強(qiáng)調(diào)的是建筑與自然的融合。由于當(dāng)時(shí)資源的匱乏以及技術(shù)的落后,古代工匠就必須最大限度的利用自然環(huán)境,設(shè)計(jì)出依靠自身調(diào)節(jié)的建筑。通過長時(shí)間的探索和積累,傳統(tǒng)民居中蘊(yùn)含了豐富的適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂虻慕ㄔ旖?jīng)驗(yàn)。既留住了青山綠山又創(chuàng)造了良好的室內(nèi)環(huán)境,體現(xiàn)了綠色建筑以“四節(jié)一環(huán)保”為核心內(nèi)容的綠色建筑發(fā)展理念和體系。

本篇文章通過對徽派建筑進(jìn)行總結(jié)和概括,探討其中所蘊(yùn)含的被動式節(jié)能技術(shù),為綠色建筑的發(fā)展和設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。

2. 徽州民居概況

(1) 地理位置

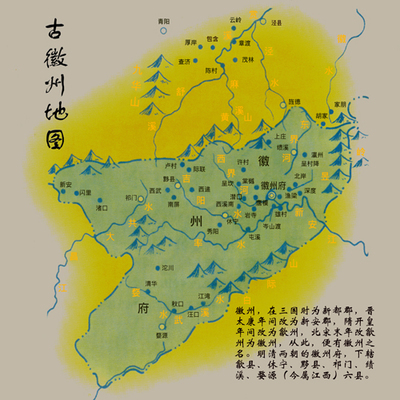

徽州,簡稱“徽”,古稱歙州又名新安,由黃山市的歙縣(含現(xiàn)徽州區(qū)及黃山區(qū)湯口鎮(zhèn))、黟縣、休寧(含現(xiàn)屯溪區(qū))、祁門及婺源(現(xiàn)屬江西上饒)、績溪(現(xiàn)屬安徽宣城)六個縣組成,史稱“徽州一府六縣”。

州地區(qū)位于安徽省南部,東鄰浙江,西鄰江西,地處皖、浙、贛三省交界處,介于東經(jīng)117°12′~118°55′與北緯29°24′~30°31′之間,素有“七山半水半分田,兩分道路和莊園”之稱,全區(qū)七縣二市,以屯溪為行署,總面積1.34萬平方公里,總?cè)丝?/span>180萬。

圖 古今徽州的地域范圍

(2) 氣候特征

不同區(qū)域建筑的空間布局、建筑形體、圍護(hù)結(jié)構(gòu)等方面有著很大的區(qū)別,影響這些因素主要在于當(dāng)?shù)氐臍夂蛱卣鳎ㄖ肋h(yuǎn)是與氣候因素相統(tǒng)一。

徽州地區(qū)屬于中亞熱帶地區(qū),四季分明,雨水充足,屬于季風(fēng)濕潤性氣候,相關(guān)特征表現(xiàn)在溫差小、雨水多且濕度大等方面。年平均氣溫15℃—16℃,平均濕度≥80%,大部分地區(qū)一年之中較少出現(xiàn)嚴(yán)寒和酷暑天氣。全年日照資源較為豐富,年太陽輻射總量在4400~5500mj/m2之間,與全國太陽輻射平均水平(5200MJ/m2)相持平,年日照小時(shí)數(shù)約在1800~2500h之間,且在每年5~8月份輻射量高且集中,11~2月份輻射低且分散。徽州地區(qū)冬夏季分別以東北風(fēng)和西南風(fēng)為主,全年則多為東北風(fēng),且風(fēng)速較低。

3. 徽州民居整體布局及規(guī)劃

——遵循綠色建筑中的因地制宜原則

傳統(tǒng)民居生成和傳承的經(jīng)驗(yàn)?zāi)J剑菑目傮w上著眼于和環(huán)境的共生共存方式,利用建筑物自身形態(tài)、布局、朝向、空間布局以及地方材料的采用和處理等的被動式生態(tài)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)目的。

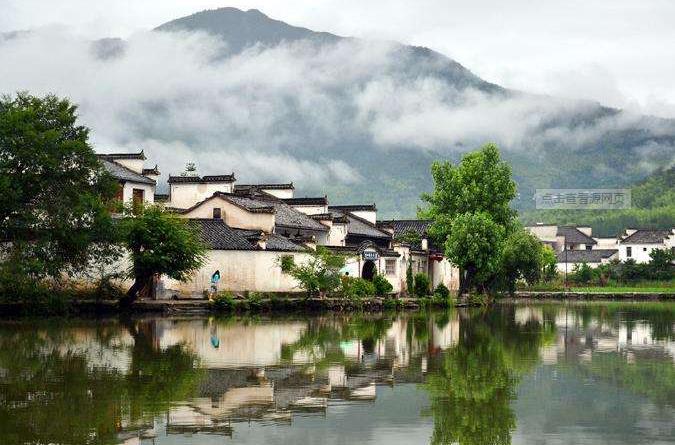

(1) 選址規(guī)劃

徽州民居地處丘陵地區(qū),民居的建造充分體現(xiàn)出隨坡就勢,因地制宜的原則。徽州古村落多坐落在山光水色之間,其選址體現(xiàn)了“天人合一”的人居環(huán)境觀,或背山臨水,或枕山面水,或依山跨水,且多處于山南麓,隨坡就勢,陽光充足,又背山屏擋冬季北向寒風(fēng),面水迎來南向季風(fēng),村落的植被和水體蒸發(fā),不僅可調(diào)節(jié)空氣濕度,改善空氣質(zhì)量,在夏季還可達(dá)到降溫的效果,這種村落環(huán)境布局有利于形成良好的微環(huán)境氣候。

由于可建造房屋的土地較少,徽州傳統(tǒng)民居的聚落形態(tài)是稠密而非分散的,通過高大建筑外墻之間的相互遮擋,在炎炎夏日減少了太陽輻射照射到地面機(jī)率,改善了民居的室外環(huán)境。

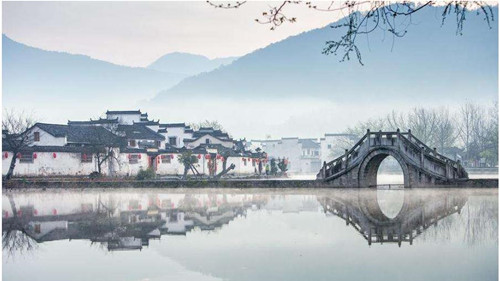

圖 建筑選址規(guī)劃

(2) 冷巷

徽州傳統(tǒng)民居的“高墻窄巷”為一大特色,民居的建筑外墻高大,單體建筑間距較小,街巷的高寬比一般控制在5:1~10:1之間。這種設(shè)計(jì)的手法是為了減少夏季的太陽輻射得熱,街巷的得熱量的多少與街巷的寬高比及方位優(yōu)質(zhì)密切的聯(lián)系。當(dāng)街巷的寬高比小時(shí),街巷受到太陽輻射的時(shí)間減少,街巷內(nèi)沒有陽光的直射,巷內(nèi)溫度較低,比較陰涼,故而稱之為“冷巷”。

冷巷不僅存在于建筑單體之外,在徽州民居中,有些民宅在一列功能房間的一側(cè),設(shè)計(jì)一條窄窄的走道,走道與天井相連,一般南北布置,這種布局與主導(dǎo)風(fēng)向一致,有利于加強(qiáng)自然通風(fēng)。冷巷內(nèi)陰涼的環(huán)境對來風(fēng)進(jìn)行降溫后送到功能房間內(nèi),達(dá)到通風(fēng)降溫的目的

圖 街巷空間

(3) 朝向

徽州古民居的空間布局不僅有著人文社會思想方面的意蘊(yùn),更有著其功能作用,為人們提供健康舒適的生活居住環(huán)境。徽州古民居大多坐北朝南,但不朝正南,俗語云:“商家門不朝南,征家門不朝北”,五行中,商屬金,南屬火,火克金,不吉利;征屬火,北屬水,水克火,也不吉,徽州商人經(jīng)商在外,為圖吉利,故大門不朝正南開。

這種門向在避諱的同時(shí),也有利于充分利用南向日照,避開冬季北向冷風(fēng),改善冬季室內(nèi)熱環(huán)境;夏季也可充分迎接?xùn)|南風(fēng),保持室內(nèi)涼爽環(huán)境;對于生產(chǎn)力低下的古代社會,這種設(shè)計(jì)充分利用自然通風(fēng)與光照,正與現(xiàn)代的被動理念不謀而合,體現(xiàn)出古人的高超智慧。

(4) 水系及水體

傳統(tǒng)民居周圍的水系是影響聚落規(guī)劃的重要因素,這一點(diǎn)在徽州傳統(tǒng)民居中的體現(xiàn)更為明顯。徽州傳統(tǒng)民居的建筑大多沿著水系建造,聚落中的水系功能多樣,不僅提供了居住者盥洗、灌溉、排澇等生活用途,同時(shí)它還可以有效地調(diào)節(jié)室外微氣候。

徽州傳統(tǒng)民居村落背山面水,水系沿著街巷順勢向下流,流經(jīng)建筑單體,在單體建筑中都有活水流入,家家戶戶天井下均有水池。建筑位于水體的下風(fēng)向,經(jīng)過水體冷卻后的空氣,吹向建筑;此外,水體源源不斷的流經(jīng)建筑帶走建筑的熱量。這種利用水體蒸發(fā)吸熱形成的壓差使得空氣流動,從而降低空氣的溫度,增加建筑散熱,起到調(diào)節(jié)聚落微氣候的功能。此外,傳統(tǒng)民居的房檐下設(shè)有水池,利用夏季水體蒸發(fā)來降低建筑內(nèi)溫度,提高夏季的舒適度。水蒸發(fā)冷卻的調(diào)節(jié)方法在國外建筑中應(yīng)用也相當(dāng)廣泛,對調(diào)節(jié)室內(nèi)環(huán)境都具有非常好的應(yīng)用效果。

圖 村落水體

圖 民居內(nèi)水體及民居周圍水系

(5) 空間布局

受儒家“中庸”思想影響,徽州古民居總體布局講究平衡、對稱、協(xié)調(diào),中間為寬敞的廳堂,兩側(cè)為廂房,前為天井,且多呈矩形布局。《明史·輿服志》記載:“庶民廬舍,洪武二十六年制,不過三間五架”,面闊三間,進(jìn)深五架的三合院(屋)已不能滿足部分徽商的生活需求,于是就出現(xiàn)了一屋多進(jìn)(如查濟(jì)“馀慶堂”),使居住空間縱向延伸,形成多進(jìn)堂,層層遞進(jìn),且后進(jìn)高于前進(jìn),寓意步步高升,進(jìn)與進(jìn)之間有中門相連通,有利于形成穿堂風(fēng),增強(qiáng)室內(nèi)的空氣流通。

傳統(tǒng)民居的建筑大部分都是兩層結(jié)構(gòu),二樓通常被當(dāng)做儲藏室使用,人們的主要活動空間集中在一層。廂房布置在廳堂的兩側(cè),和廳堂呈“一”字型展開,一層的高度大約為2.6m,廳堂是貫穿一二兩層的高大空間,這樣的設(shè)計(jì)有利于產(chǎn)生熱壓差,促進(jìn)自然通風(fēng)。

圖 民居室內(nèi)布局

建筑內(nèi)部的布局可以按照垂直和水平的方式進(jìn)行布置,傳統(tǒng)建筑主要是按照水平方向進(jìn)行布置的,建筑的廚房和衛(wèi)生間放在院子之中,建筑內(nèi)主要是活動空間廳堂和休息空間廂房。廳堂和廂房前,有一個半開放的天井區(qū)域,在室外氣候作用到室內(nèi)時(shí),起到緩沖的作用。房屋內(nèi)部垂直方向上,由于二層閣樓和架空的地壟兩個緩沖空間的存在,它可以起到保溫隔熱的效果,保證了廂房內(nèi)的熱穩(wěn)定性。

4. 徽州民居的“綠色”元素

——充分利用被動式設(shè)計(jì)技術(shù)營造“綠色”室內(nèi)環(huán)境

傳統(tǒng)民居就地取材,避免遠(yuǎn)距離運(yùn)輸,減少了能源消耗;高效用材,其構(gòu)造和材料的高度協(xié)調(diào),利用不同材料的特性,組合或重疊使用;盡可能使用自然舒適度較高的空間或者空間中自然舒適度較高的部分來營造良好的室內(nèi)環(huán)境。

(1) 外圍護(hù)結(jié)構(gòu)

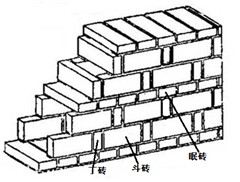

徽州民居外墻高大,墻體需要較大的蓄熱能力從而增加熱量傳入室內(nèi)的延遲時(shí)間。因此,當(dāng)?shù)氐膲w非常的厚重,厚度為280mm-500mm。為了防止水汽對墻體根基的侵蝕,大部分是由石塊作為墻體底部,石塊上方砌筑空斗磚墻。磚是采用當(dāng)?shù)氐恼惩翢贫桑顭嵝阅芎捅馗魺嵝阅軜O好。空腔內(nèi)填充碎磚和粘土,進(jìn)一步增強(qiáng)了整個墻體的熱阻和蓄熱能力。

民居外墻的建造方式是先建造內(nèi)部的木骨架結(jié)構(gòu),然后再沿著木結(jié)構(gòu)外側(cè)砌筑空斗磚墻,承重結(jié)構(gòu)主要是木骨架,磚墻在此只是起到了圍合的作用。在這種設(shè)計(jì)之下,即使磚墻發(fā)生倒塌,也不會影響建筑的整體穩(wěn)定性。在木骨架和墻體之間有一層木板,木板和墻體之間還有10cm的空氣層,起到了類似于現(xiàn)代建筑中空氣隔熱層的作用。

傳統(tǒng)民居內(nèi)墻多采用當(dāng)?shù)氐纳寄荆屯鈮ο啾龋穸纫〉枚啵s為10mm。這樣輕薄的內(nèi)圍護(hù)結(jié)構(gòu)可以使熱量很快的在內(nèi)部各區(qū)域之間擴(kuò)散,這樣夜晚臥室的熱量也可以很快的擴(kuò)散到建筑內(nèi)的其他空間。

圖 民居墻體

徽州古民居外墻一般不起承重作用,兼有防火、防盜、劃分住宅鄰域的功能,且高墻深院還可格擋室外噪音,形成寧靜舒適的室內(nèi)環(huán)境。其結(jié)構(gòu)多用當(dāng)?shù)仞ね翢频那啻u碼砌,且多砌筑成280~500mm厚空斗磚墻,內(nèi)填磚、石等邊角料。其砌法以臥立層相間,或立磚一層,臥磚二三層,各層之間頂,丁磚與順磚又相間而砌,以保持聯(lián)絡(luò)。部分廂房外墻,通常在內(nèi)側(cè)加筑一層約1cm厚木板作為裝修層,避免與磚墻直接接觸,外墻和木板之間空出約10cm的空氣層。由表2-1計(jì)算得知,空斗磚墻總傳熱系數(shù)約為1.37W/(m2·K),高于《安徽省居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(DB342466-2011)對外墻傳熱系數(shù)1W/(m2K)的限定,但要低于同厚度的實(shí)心墻的傳熱系數(shù)(2.05W/(m2·K)),在生產(chǎn)力底下的古代社會,空斗墻體較普通實(shí)心墻體能有效的起到了保溫隔熱的作用,利于維持良好的室內(nèi)熱環(huán)境。

表 墻體結(jié)構(gòu)材料及熱工性能

材料 | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·k)) | 厚度(mm) | 內(nèi)外表面對流換熱系數(shù)分別取8.7W/(m2·k)、22W/(m2·k) |

石膏/白堊 | 0.76 | 10 | |

粘土磚 | 0.93 | 25 | |

空氣(內(nèi)填邊角料) | 0.47 | 230 | |

粘土磚 | 0.93 | 25 | |

石膏/白堊 | 0.76 | 10 |

圖 空斗磚墻(實(shí)地調(diào)研拍攝) 圖 水磨花磚

圖“風(fēng)”字墻頭(左)與三階墻頭(右)

徽州傳統(tǒng)民居外墻多為白堊粉墻,與青黑色石砌,瓦面結(jié)合,色彩清新淡雅,自然樸實(shí);白色墻體還可反射炎熱夏季的太陽輻射,降低內(nèi)壁面溫度和室內(nèi)氣溫,這也是古人“生態(tài)設(shè)計(jì)”的一種。

徽州古民居選用磚的類型也有講究,墻的主體部分選用黏土磚砌筑空斗墻,大門外框則多選用石材或水磨花磚砌單層墻,因花磚顏色花紋精美,黑、白兩色花紋組成了貌似山水人物、飛禽走獸等紋路,又似抽象的潑墨山水,或曲或直,色彩過度自然,行云流水;花磚雖然為水磨,但不產(chǎn)生鏡面反光,遠(yuǎn)處看,不反光、不刺眼;花磚另一重要特點(diǎn)是耐臟、不沾污,花磚墻面的房屋大多始于清朝時(shí)期,至今墻面花紋仍很清晰,用手一抹,手指無一點(diǎn)灰塵。

(2) 內(nèi)部墻體結(jié)構(gòu)

徽州傳統(tǒng)民居繼承干闌式建筑形式,內(nèi)部均為木質(zhì)結(jié)構(gòu),杉木具有軀干直、不易生蛀、不開裂等優(yōu)點(diǎn),且取之于當(dāng)?shù)兀蔀楣湃私ǚ渴走x;民居承重結(jié)構(gòu)一般為梁柱,并用杉木板分割內(nèi)部空間,木板厚度一般為1~2cm,傳熱系數(shù)較大,在3.35~3.78W/(m2K)之間,廂房與天井相鄰墻面一般開有門洞且有鏤空花格窗裝飾,花格窗內(nèi)側(cè)糊有油紙以擋風(fēng)遮私,該種內(nèi)部結(jié)構(gòu)透氣性格好,有助于夏季通風(fēng)散熱,但不利于冬季的保溫。

圖 民居內(nèi)部木質(zhì)結(jié)構(gòu)及花格窗

(3) 屋頂結(jié)構(gòu)

屋頂也是徽州傳統(tǒng)民居最具特色的構(gòu)造之一。徽州傳統(tǒng)民居的屋頂均為坡屋頂小青瓦(魚鱗瓦)屋面、疊瓦屋脊,青褐色瓦面與白色墻面相得益彰。屋頂結(jié)構(gòu)主要以木質(zhì)構(gòu)架支撐,以立柱四根,上施梁枋,牽制成為一間(前后橫木為枋,左右為梁),且梁上又可用瓜柱支撐疊數(shù)層,稱為“梁架”,每層如梯狀遞短,逐級增高稱“舉折”,這種結(jié)構(gòu)是對“穿斗式”屋架的繼承。中國屋頂有四種,即四阿(清稱廡殿),九脊(清稱歇山),不夏兩頭(清稱懸山),硬山和攢尖五種,徽州古民居屬于硬山式,山墻高出屋頂部分成為封火墻。

圖 馬頭墻和雙坡屋頂

屋頂骨架有椽子、檁條、梁架構(gòu)成,椽子上鋪設(shè)望板或望磚,望板(望磚)一般鋪設(shè)在人員活動密集的上空屋頂,如廳堂、屋檐或或直接與屋頂接觸的上層空間,起遮塵擋風(fēng)的作用;望板(望磚)上一般鋪設(shè)由泥土混合一些輕質(zhì)有機(jī)材料制作而成的苫背,起到一定的防水和保溫的作用,最上層鋪設(shè)弧形小青瓦,蓋瓦一般為露三搭七的搭接長度,脊頂多為豎砌站瓦做法。

表 屋頂結(jié)構(gòu)材料及熱工性能

材料 | 導(dǎo)熱系數(shù)(W/(m·k)) | 厚度(mm) | 內(nèi)外表面對流換熱系數(shù)分別取8.7W/(m2·k)、23W/(m2·k) |

小青瓦 | 1 | 10 | |

空氣層 | 0.029 | — | |

杉木板 | 0.29 | 15 | |

輕質(zhì)黏土 | 0.47 | 10 | |

粘土磚 | 0.93 | 20 |

圖 屋頂構(gòu)造

這種斜坡瓦屋面,除了可以順利排走雨水外,其瓦片間的空氣層起到了一定的通風(fēng)隔作用;該種瓦片對太陽吸收率較大,冬季可充分吸收太陽輻射,改善室內(nèi)環(huán)境,但不利于夜間的保溫;若空氣層熱阻0.15(m2K)/W按計(jì)算,屋頂綜合傳熱系數(shù)為2.41W/(m2K)(有望板)和2.54W/(m2K)(無望板),但好在一般與屋頂直接接觸還有閣樓,起到了一定的緩沖作用,夏季閣樓通風(fēng)可帶走部分由屋面?zhèn)魅胧覂?nèi)的熱量,且閣樓與功能房間之間也有木質(zhì)吊頂,也起到了一定的保溫作用。這種屋頂在天井處或建筑前后均有伸出的屋檐(0.6~1.0m),在雨天起到了滴水的功能,是雨水順利落入天井,而在晴天,則起到了遮陽的作用,避免陽光射向檐下的門窗,對夏季室內(nèi)熱環(huán)境有積極意義。

(4) 天井

天井是傳統(tǒng)民居中最為活躍的設(shè)計(jì)要素,它是室內(nèi)外空間的過渡,起到了氣候緩沖層的作用。它同時(shí)解決住宅的通風(fēng)、遮陽、采光等問題,尤其是在熱壓通風(fēng)方面,天井上部受太陽輻射影響較大,空氣升溫上浮,形成熱壓通風(fēng)。天井底由于與地面相連,溫度較低,從空氣中吸收熱量,加強(qiáng)室內(nèi)通風(fēng)及散熱。

圖 徽州傳統(tǒng)民居的天井實(shí)景

圖 “回”字天井(左)與“一”字天井(右)

傳統(tǒng)民居天井上方與外界大氣相連通,在縮小室內(nèi)外空間的同時(shí),也將外界的自然環(huán)境引入室內(nèi),豐富和拓廣了室內(nèi)的空間。徽州的天井比較狹長,這樣既能引入室外的自然光線,又能減少夏季太陽直射,解決了建筑遮陽與采光這一對互相矛盾的問題。大多數(shù)民居的天井下方都設(shè)置有蓄水池,由于傳統(tǒng)民居一般為木質(zhì)框架結(jié)構(gòu),同時(shí)民居建造時(shí)較為封閉,所以易于著火,此時(shí)的蓄水池就可以起到良好的防火和滅火作用。同時(shí)天井內(nèi)部由于氣候梯度形成空氣的層積,造就了其獨(dú)特的“煙囪效應(yīng)”。白天(如圖a)天井內(nèi)的地面暖空氣上升從上方井口排出,促使民居室內(nèi)地面空氣向天井內(nèi)流動,用以補(bǔ)充其地面空氣。而天井內(nèi)空氣上下層存有一定的溫度差,有利于誘導(dǎo)熱壓通風(fēng)。夜間(如圖b)天井比民居室內(nèi)散熱快,造成天井上方比民居室內(nèi)的空氣壓力大,從而使得外界較低的空氣流向室內(nèi),形成自然通風(fēng)的效應(yīng)。此時(shí)天井既是出風(fēng)口也是入風(fēng)口,天井內(nèi)冷熱空氣的對流則就更加有利于室內(nèi)空氣的流通、循環(huán)以及凈化。

(a)白天空氣流動循環(huán) (b)夜晚空氣流動循環(huán)

圖 天井內(nèi)空氣流動循環(huán)示意圖

(5) 地面

徽州地區(qū)群山環(huán)繞,氣候潮濕,民居存在大量木質(zhì)構(gòu)件,這樣木板的防潮防蟲就顯得尤為重要。而樓地作為民居與大地相連接的橋梁,它的構(gòu)造起到了舉足輕重的作用。(就地取材)徽州地區(qū)石料就地取材,外圍護(hù)墻四周墻基部位由條形石塊砌成,基礎(chǔ)砌筑時(shí)土內(nèi)部位多用塊石干砌法,并用塊石邊腳料填縫,最上層覆土。整個地基一般高出室外地坪,沿地基外圍多有排水溝環(huán)繞,宛如護(hù)城河。

根據(jù)不同功能房間,徽州傳統(tǒng)民居地面結(jié)構(gòu)也不相同,一般民居廳堂地面,多用三合土打筑(也有用大方磚墁地,并用桐油灰嵌縫),三合土是由泥土、石灰和砂子以一定比例混合而成,堅(jiān)固且承壓大,又可以防止洪水、山水的沖刷,保持地面干爽而不起灰。

天井地面在塊石干砌的基礎(chǔ)上,用條狀石板圍繞“回”或“凹”字形排水溝碼砌,地面向溝傾斜且低于廳堂地面,以便雨水流入溝內(nèi),天井采用石制地面還可防止雨水的沖刷,保持室內(nèi)地面干燥衛(wèi)生。

廂房地面一般在夯土地面上采用架空地壟,一般在距離地面40cm處架裝杉木板作為廂房地板,地板厚度一般為3cm,地壟延續(xù)了干闌式建筑的形式,可防潮,防蟲鼠;地壟并不是封閉空間,一般在朝向堂屋一側(cè)的墻體踢腳線處留有通風(fēng)口,增強(qiáng)地板下的通風(fēng),保持室內(nèi)干燥舒適的環(huán)境。

圖 民居地籠及通風(fēng)口

(6) 門窗

門窗為建筑通風(fēng)的主要通道,門窗的位置直接影響了室內(nèi)通風(fēng)效果。徽州傳統(tǒng)民居廳堂中布置屏風(fēng),在夏季,打開屏風(fēng)廳堂風(fēng)速增大能夠有效的形成穿堂風(fēng)。在冬季,關(guān)閉屏風(fēng),降低廳堂風(fēng)速,防止穿堂風(fēng)的形成(圖a為廳堂屏風(fēng)門)。廂房的門窗的設(shè)計(jì)更加巧妙,門窗上大多采用鏤空的做法,雕刻出不同的圖案。既滿足房間通風(fēng)的需求,引導(dǎo)室內(nèi)的流場更加均勻,增加廂房的新風(fēng)量,同時(shí)花格窗的不同樣式的設(shè)計(jì)滿足了人們的審美需求(圖b為廂房花格窗)。

圖a廳堂屏風(fēng)門 圖b 廂房花格窗

5.結(jié)語

傳統(tǒng)民居蘊(yùn)含著大量的氣候適應(yīng)性的被動式設(shè)計(jì)技術(shù)。無論是在村落整體的規(guī)劃及布局上還是對于單體的設(shè)計(jì)上,均遵循因地制宜的原則,同時(shí)結(jié)合所在地域的氣候、環(huán)境、資源、經(jīng)濟(jì)及文化等特點(diǎn),最大限度地節(jié)能、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材和保護(hù)環(huán)境同時(shí)營造良好的室內(nèi)環(huán)境;提取傳統(tǒng)民居中的綠色元素,不僅是響應(yīng)國家和地方政策的具體體現(xiàn),使得徽州傳統(tǒng)民居居的精華也得以傳承、更新和發(fā)展,更是為綠色建筑的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的理論依據(jù)。